社員インタビュー

社員インタビュー

Interview

プライベートエクイティ

投資運用部

投資家に寄り添いながら、有望なPEファンド発掘へ奔走

プライベート・エクイティ・ファンド(以下「PEファンド」または「バイアウトファンド」という)等投資業務を担当する3名は、有望なファンド発掘のために世界を奔走しながら、顧客である国内の投資家に常に寄り添う日々を送る。業務の幅が広く多忙を極めるが、それでもファンドマネージャーや投資先企業とも「直接会う」ことを大切にしている。やりがいとは何かを聞いた。

〈プロフィール〉

プライベートエクイティ投資運用部

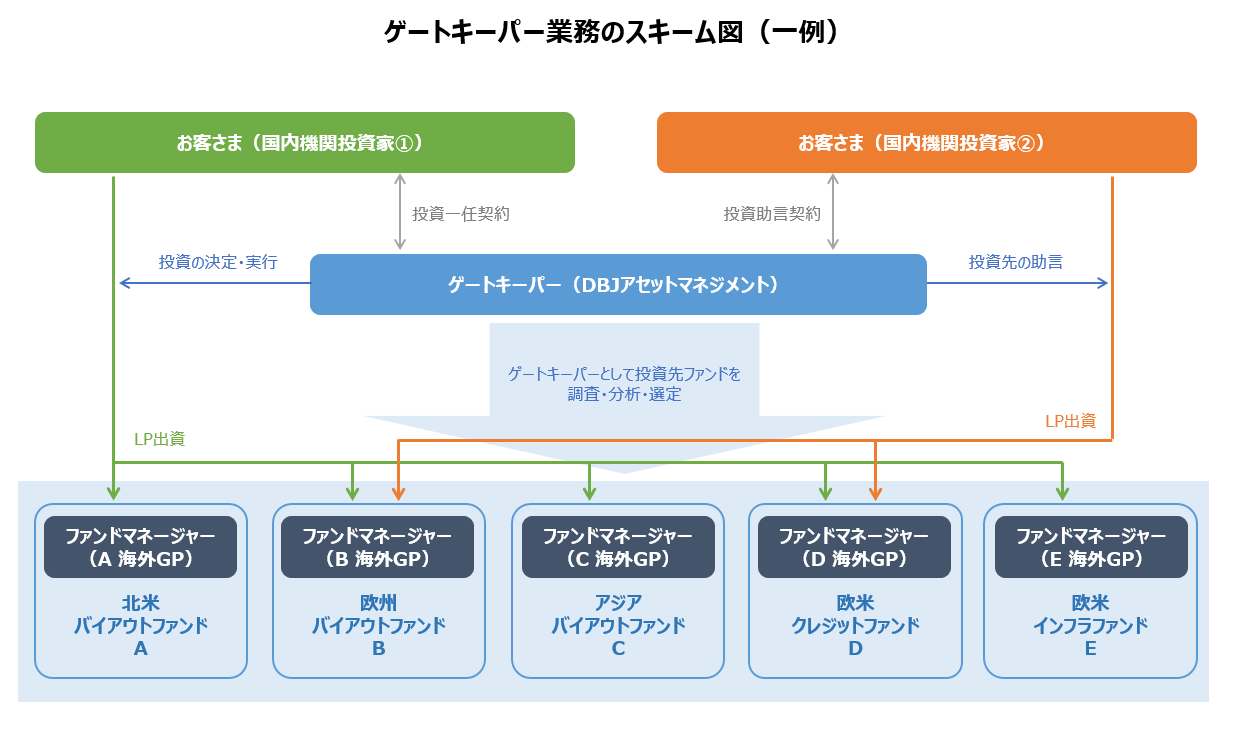

国内機関投資家を主な顧客とし、国内外のPEファンドやプライベート・デット・ファンド(以下「クレジットファンド」という)、インフラファンド投資におけるゲートキーパー業務(投資一任、投資助言業務)を担っている。

T.O.

2018年入社、アセットマネジメント会社出身

担当投資資産:バイアウトファンド、クレジットファンド投資業務

担当地域:北米、欧州等その他地域

K.Y.

2023年入社、証券会社、協同組織金融機関出身

担当投資資産:バイアウトファンド投資業務

担当地域:アジア、北米

D.T.

2023年入社、メガバンク出身

担当投資資産:クレジットファンド、バイアウトファンド投資業務

担当地域:北米、欧州等その他地域

投資とお客様対応、一気通貫で迅速な判断可能に

まずは現在の所属部署、担当について教えてください。

- T.O.:

- プライベートエクイティ投資運用部に所属し、お客様である国内の金融機関をメインとした投資家の皆様からお預かりした資金を、投資家の投資クライテリアにあわせてPEファンドに投資しています。私が担当する投資資産はクレジットファンドと北米のバイアウトファンドの2つで、投資家は大手金融機関や地方銀行です。地方銀行については各行に顧客担当を付けていますが、私はそのうち地方銀行3行を担当しています。クレジットと北米バイアウトをいずれも担当していますが、地方銀行向けプログラムの統括もしています。

- K.Y.:

- 私も同じくプライベートエクイティ投資運用部で、投資資産はバイアウトのみを担当しています。担当地域は北米とアジアの2地域です。現在は日本のPEファンドの投資分析も進めています。投資先企業の再生事業なども手掛け、企業価値を向上させて外部に売却するファンドです。担当する投資家はT.O.さんとは別の地方銀行2行で、日々の問い合わせ対応や、定期的な報告業務などを手掛けています。

- D.T.:

- 私はT.O.さんと同じチームで、北米バイアウトとクレジットファンドを担当しておりますが、私の場合はクレジットファンドをメインに担当しています。クレジットはバイアウトのように地域分けはせず、基本的にグローバル全域を見ています。投資家は大手金融機関と地方銀行であり、T.O.さんが担当している地方銀行とは別の地方銀行を2行担当しています。

≪参考資料:ゲートキーパー業務のスキーム図の一例≫

皆さん、複数の投資案件を担当しながら、投資家対応も同時にされているのですね。

- T.O.:

- 部内には「バイアウト」「クレジット」のPE関連のほかに「インフラ」のチームがあります。フロントメンバーは20数名おり、基本的に一人で1~2つの投資資産を担当しています。我が社の業務は一言でゲートキーパーと言っても、投資家対応のみを担うのではなくて、どんなファンドに投資するかを掘り起こしてきて投資判断する業務までをカバーしています。本邦アセマネ会社の多くは、投資判断業務については外資系のマネージャーや海外拠点にアウトソースしていますが、我々は投資家対応のみならず、自前で投資判断まで携わることができる限られた存在です。オルタナティブ分野で働く以上、投資判断ができてこそやりがいも大きく、この点は我が社ならではの醍醐味と思います。投資そのものと投資家対応を一気通貫でできるのは迅速な判断にもつながりますし、非常に効果的だと感じています。

- K.Y.:

- 現在は北米と日本のバイアウトファンドの投資分析を同時並行で進め、投資家対応もしています。自分で工程管理表を作り、3か月くらい先までのイベントを書き込んで作業が集中しないように管理しています。例えば社内での投資決定というゴールに向け、部内での投資検討準備、そのためのファンド精査(DD)と選定のための出張計画を作成するというように、作業の期日を逆算し書き込むように工夫しています。

- D.T.:

- 基本的に四半期に1件程度の投資案件をこなしますが、一年間でここまでの投資経験を積ませてくれる本邦アセマネ会社は、他になかなかないのではないでしょうか。自分の成長スピードが、まるで違うと思います。複数案件を同時に並行して進めることは多くはありませんが、日本を代表する機関投資家の方々に対するレポーティングや提案等の対応が発生するため、様々な業務を並行して進めなくてはなりません。私はスケジューラーにタスクを登録する際には必ず期限とタスク完了までの必要プロセスを書き込み、管理しています。投資案件の稟議書作成等の集中力と時間を要する業務は、それだけに集中する日を決める等して、メリハリをつけて進めるようにしています。

世界の有能なファンドマネジャー(GP)との交流が刺激に

仕事のやりがいとは何でしょうか。

- K.Y.:

- 投資先ファンドの優秀な投資プロフェッショナルと会って、投資先企業に対してどのようにアプローチしてバリューアップを進めたのか聞くのが非常に刺激的で面白いです。私なりの仮説を立てて、その仮説を確認することも多々あります。地域別にみるとPE業界全体として北米市場が活況であり、その手法も洗練されている印象ですが、アジアでも米国の一流大学で学んだ有能なファンドマネージャーたちが、地元企業のバリューアップに挑んで成功させています。まだ粗削りな企業も多いですが、経営陣を外部から招聘するなどして企業価値向上を目指す例もあり、実際にファンドの年次総会などの会場で投資先企業の経営者と会えるのも貴重な経験です。

- D.T.:

- この仕事をしていなければ会うことはないであろう北米や欧州の優秀なファンドマネージャーと直接会って話すことは非常に刺激的です。世界トップの大学を出て世界トップの投資銀行やコンサルティング会社を経てPE業界に入るような人物が多く、様々な人物や企業と関わりながら知見を積み重ねてきた彼らは、PEだけでなく政治、経済、文化等の色々な話題に造詣が深いため、幅広く意見交換することで様々な角度から彼らを評価することに繋がりますし、勿論、私自身の知見や価値観を深めることにも繋がっています。投資サイドの業務から投資家対応サイドの業務まで、忙しい日々を送っていますが、大きなやりがいを感じられますので満足しています。

- T.O.:

- 特に北米には優秀なファンドマネージャーが多く、その方々と直接会って話せる機会は貴重です。私にとってのやりがいは、自分で目利きして投資家に推奨したファンドが大きなリターンを生んだ時でしょうか。日本の金融機関がほとんどコンタクトしたことがなく、規模としては中規模の「知る人ぞ知る」ファンドを探すようにしています。気になるファンドマネージャーに自分でコンタクトを取り、現地に会いに行くこともあります。以前は門前払いもありましたが、この数年は北米のファンドも日本の投資家に対し敬意を払ってくれています。

海外出張と日々の業務とのバランスを取らなければいけませんが、できるだけ対面することを大切にしています。オンラインの面談では伝わりにくい当社からの依頼や質問の意図がより伝わりますし、オフィスの雰囲気などを肌で感じることも投資判断には重要です。

- K.Y.:

- ファンドに直接出向いて対面でミーティングすることの大切さは私も感じています。先方の社員の表情や社員同士のコミュニケーションの様子を垣間見るだけでも大きな意味があると思います。

前職ではどのような仕事をされ、なぜDBJAMに転職しようと思ったのですか。

- K.Y.:

- 私は経営学修士号を取得して証券会社に入社し、投資銀行本部でM&Aのアドバイザリーやファイナンスなどの業務を担当しました。その後、別の金融機関に移り、国債の運用やレンディングを担当していました。当社を選んだのはバイアウトファンドのバリューアップ戦略を分析することに興味があったからです。多くのバイアウトファンドは企業に投資すると同時に、企業価値向上のための戦略を立案・導入してバリューアップを行います。どのように投資先のバリューアップを遂行しているかを分析して投資を実行することに魅力を感じて転職を希望し、まさにその希望がかなっている状況です。

- D.T.:

- 前職はメガバンクでした。ニューヨーク支店に駐在していた時、米国のファンドに対して融資する仕事をしていました。ファンドは銀行からの融資金を事業運営や企業への投資に使うわけですが、彼らのビジネス自体に興味を持つようになっていきました。デットサイドとしては資金回収が至上命題ですからファンドやその裏にいるLP投資家の資金繰りや経営状況を主に見ていればよいのですが、エクイティサイドの視点に立つことが出来れば、リスクリターンの考え方がデットの出し手とは大きく変わりますから、そのファンドの戦略や投資実態を詳細に分析することが必要になると思い、ファンドを目利きして選別する仕事を通して、ファンドがどのように投資先企業を選び、どのような戦略で企業価値を向上させていくのかを見てみたいと思うようになった、それが転職のきっかけです。銀行員としてのバックグラウンドもあり、ファンドの先の投資先企業のビジネス自体にも大きな興味があるという意味では、K.Y.さんと似たところがあります。

- T.O.:

- 前職はアセットマネジメント会社で、8年ほど日本株のトレーディングをしていました。当時、伝統的資産である株式に関して業務の自動化が進み、トレーディングに人が関与する部分が減っていく時期でした。また会社の合併で職場の状況が大きく変わり、このまま株式や債券といった伝統的資産でキャリアを積むより、オルタナティブ分野で腕を磨いた方が良いと考え始め、転職を決めました。

入社前のイメージは良い意味で裏切られた「柔軟でフラット」な組織

職場の雰囲気はどうですか。

- T.O.:

- 社員の平均年齢でいえば前職より10歳以上若いと思います。同世代の方が多く、コミュニケーションがとりやすい。しかも新卒採用はおらず、数年以上の社会人経験を積んできた人たちで構成されていますので、色々な知見を持つ仲間と情報を共有しあえています。前の職場では私は若手でしたので、意見も言いにくい雰囲気でした。ここでは年齢関係なく、色々なことが聞けます。例えばD.T.さんは銀行出身で、私は銀行の事を知らない。年齢は離れていますが気軽に教えてもらっています。キャリアが異なってもメンバーが同じ方向を目指しているのが、良い雰囲気を作っていると感じます。

- K.Y.:

- 最初の職場の証券会社は「イケイケ」な雰囲気でしたので、当社は「DBJグループの会社」で「銀行系」となると硬そうだな、と正直ビクビクしていました。しかし入社してみたら良い意味で違っていました。硬さは感じず、柔軟でフラットな組織でした。オフィスはフリーアドレスで、同じような案件を担当しているメンバーが自然と近くにいる。それぞれ新しいファンドマネージャーと面会すると「こんな感じだった」「良さそうだった」などと共有し、紹介しあうこともあります。共有を目的としたミーティングも定期的に開かれますが、平場でタイムリーに共有しあえる関係性が良いと思います。

- D.T.:

- 前職のメガバンクでは現場のメンバーがとても仲が良く、ワイワイやれる環境が私には向いていると感じていました。やってみたい仕事を探すなかで当社求人に出会うものの、K.Y.さんも仰いましたがDBJグループの会社。どんな雰囲気の会社なのか不安でした。しかし実際にはコミュニケーションがとりやすい環境で、「チームワーク」の良さは前職と変わらずに満足しています。また、メガバンクでは私より若いメンバーがいて、教える立場でもありましたが、今の職場では私が最若手層です。そういう意味で、先輩に追いつこうという思いが仕事のドライブになっていると思います。

DBJグループ一員として仕事をすることの醍醐味とは何でしょうか。

- T.O.:

- 「信頼」だと思います。先ほどもお話しましたが、初めてコンタクトした北米のファンドが受け入れてくれるのは「DBJグループのアセットマネジメント会社」であることが非常に大きいのだと思います。投資家をみても地方銀行各行がこれだけお付き合いして頂けるのは、DBJグループとして培った信頼も影響しているからだと感じています。

- K.Y.:

- 例えば投資先ファンドの年次総会に行きますと、会場には多様な投資家が集まっているわけですが、「DBJグループの会社です」と自己紹介すると海外投資家の食いつきも違って、色々な話を聞かせてくれます。日本のアセットマネジメント会社であり、DBJグループの一員であるということはファンドとの関係構築にとどまらず、投資家ネットワークの中での存在感にもつながっていると思います。

「投資はチームスポーツ」――支えあい議論し、最適な解を導く

どんな人材がDBJAMに向いていると思いますか。

- D.T.:

- 新卒採用をしていませんので、我が社で採用する人は皆キャリア入社で、それぞれ異なるバックグラウンドを持っています。主に金融業界出身の方が入社を検討されることが多いと思いますが、なにか特定のバックグラウンドやパーソナリティによって、この会社に合う合わないタイプがいる、ということはありません。それだけダイバーシティを重んじる会社だともいえますし、入社を希望される方も多様な価値観に対する受容性がある方がなじみやすいと思います。そして当社の事業は「チームスポーツ」だということが重要です。投資の世界を「個人スポーツ」と捉える向きがあるのですが、私はそうではないと思います。チームで動ける方と一緒に仕事がしたいと日々感じています。

- K.Y.:

- D.T.さんの意見が最も重要な点だと思います。付け加えるとすれば「マルチタスク」に対応できる方、ということでしょうか。単に投資をするだけでなく、モニタリングや計数管理、投資家対応など様々な業務を同時並行で行う必要があり、マルチタスクの重要性を強く感じています。最初はわからない事ばかりですが、周囲の先輩方や仲間が手を差し伸べてくれるので助けられました。慣れてくると、また新しいことを覚える必要が出てくる。その繰り返しだと感じています。

- T.O.:

- 人数の多い企業ではありませんので、助け合う姿勢が不可欠です。また、投資の判断というのは決して一人で完結するものではありませんから、チームプレーが苦手な方には向いている職業とはいえません。そのうえで「自分で判断できる」方であってほしいと思います。独りよがりな判断をする、ということではなく、自分なりに考えて根拠を示し、結論を出す、ということです。チームのメンバー一人一人が自分の意見を発信することも、チームプレーには非常に重要なことだと思います。

これまで印象に残っている経験と、今後、挑戦したいことを教えてください。

- T.O.:

- 2020年にSMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)の立ち上げに関わることができたのが印象に残っています。特定の投資家に対して、運用マネージャーがテーラーメードで専用の投資プログラムを作り上げる仕組みであり、他の投資家が入り込んできませんので収益性の高いビジネスです。契約まで細部に気を配りながら創り上げる必要があるので大変ですが、今でもこの仕組みが大きな収益源になっており、大きなやりがいを感じました。これからやりたいことといえば、やはり投資先としてもっと有望なファンドを発掘したいです。現在投資しているファンドは大きくなって、他の日本の金融機関も入ってきています。もう少し規模の小さいファンドを改めて探したいと思っています。

- D.T.:

- 私はまだ入社して1年半程度ですが、入社して半年しか経っていない頃に、一人で米国ニューヨークへの出張に送り出されたのは、ある意味衝撃でした。業界の経験も知識もない転職組の私が、現地のファンドを回り当社の投資プログラム等を説明したり、ファンドマネージャーたちのファームや投資に関するプレゼンを聞いて質疑応答したり、投資家100名以上が集まるファンドの年次総会に参加してファンドマネージャーや投資家たちと交流をする等しました。この経験を通して、当社は信頼を得られれば誰でも自由に、自分の意見を発信できる会社なんだと実感しました。やってみたいことはまさにT.O.さんがやってこられてきた事、つまり、自分が探して目利きした有望なファンドに、チームの皆さんからも認められて投資し、それが大きなリターンを生む、そんな経験を一日でも早くしたいと思っています。

- K.Y.:

- 私もまだ入社1年半程度ですが、新しい地域におけるPEファンドの開拓にチャレンジしていきたいです。そのためには、現在当社で実績がまだない地域にも主体的に出向き、自ら機会を作っていきたいと思っております。自身で新たな地域での一号案件への投資を行えることを楽しみにしています。